金田アンプ、真空管、スピーカ工作

![]()

完全対称回路補完回路TypeⅡ:七號機

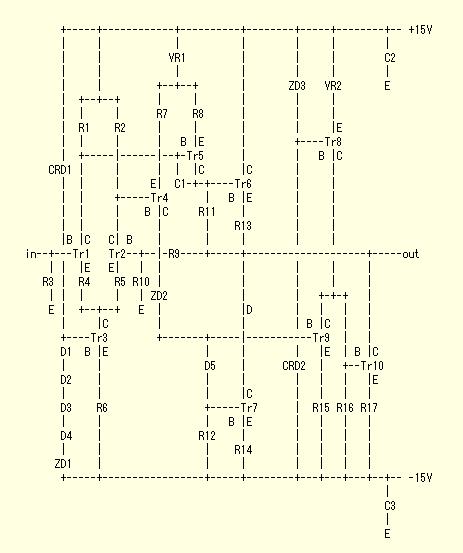

最近、作ってみたのは、完全対称回路補完回路の別バージョンです。このような回路について、なぜ思いつき、何をしようとしているのかは、Nifty-Serve

はんだごて会議室 の2000年1月19日の書き込みを見ていただければ良いのですが、 とりあえず要約して書いておけば要するに、金田氏の完全対称回路で、出力に漏れ出てくる出力段上段素子ドライブ電流を出力から引き算し、出力をきれいにし、あわせて、これによってオリジナルの回路では不可避な出力段上下素子(およびそれをドライブする段)におけるオフセットもなくそうというものです。

さて、回路ですがぁ・・・・いやはや、これまで、 V-FET にこだわり、K79でプリも組んできましたが、なんかちょっと思うところあって、“たまにはトランジスタでやってみたいかな〜”と思ったのがそもそものことの始まりで・・・・トランジスタでやるにしても初段は直流成分を必要としない

FETになり、ここにゲインを集中させるわけにはいかないから(集中させてしまったら何のためにトランジスタを使うのか意味がな〜い)ので、2段目に差動増幅をもってきて、ここで主に増幅することになる・・・・て〜と、これまで使ってきた補完回路(2段目が単なるカレントミラーなら、一つパラレルに追加して、引き算するための信号を横から取り出す)は使えなくなる・・・・こまったぞっとぉ・・・・ということでした。 どうしたらいいのかなっと、しばし頭をひねった結果、出力そのものにつながっている上側の終段ドライブ用

I/V変換抵抗から信号を取り出すのはやりにくいから、下側から採って、反転させる、ってところか、ということになりました。(書けば簡単ですが、文系の但聞

響としては、 結構、うみゅ、うみゅ、うみゅみゅみゅみゅみゅ〜、と無い知恵絞って考えていたんですよ〜(^_^;;)。

で、

Tr1,Tr2:K30 Tr3,Tr9:C1775A Tr4,Tr5:A991 Tr6,Tr7:C2336 Tr8:B716 Tr10:D756

VR1: 200Ω(G12P) VR2: 5K(多回転型)

R1,R2:1K R3:820K R4,R5:100 R6:2.2K R7,R8,R15:220 R16,R17:510 (RE55QF)

R9:100 R10:47 R11,R12:220(スケルトン)

R13,R14:0.22 (MPC74)

D1,D2,D3,D4,D5: 1S1588 CRD1,CRD2:E452 ZD1,ZD3:05AZ6.8 ZD2:RD15EB

C1: 5p C2,C3: 0.1μ

ということになりました。

ZD3-CRD2のラインから右側が補完回路(Type2)で、左側はいわゆるシンプル型の完全対称プリということになります。

補完回路の構成は次のようになります。D5,R12,Tr9,R15の組み合わせは典型的なカレントミラーでR12と同じ電流がR15に取り出されます。ここに取り出された電流がTr8,ZD3,VR2で作り出された定電流から引き算されて、R16に反転した信号電流が現れます。これをR16,Tr10,R17という二番目のカレントミラーで出力から引き算すれば補完回路のでき上がり、というところです。なお、二番目のカレントミラーでは一番めのD5にあたる部分のダイオード(もっと一般的にはトランジスタ)が省かれていますが、これはTr8から供給される定電流バイアス分が、同じ働きをします。と、いうか、これは Tr10の直流バイアスを決定する部分ですから、むしろTr8から供給される定電流バイアス分を積極的にコントロールすることによって出力段の0V調整も兼ねさせることができます。定電流バイアス分は、VR2 で調整する・・・・という仕組みです。“うみゅみゅみゅみゅ〜”と、頭をひねって考えたつもりでしたが、なんのことはない、カレントミラー回路2つと定電流回路1つということで、ふたを開けてみれば構成要素は前回の補完回路と同じで、ただちょっと組み合わせを変えただけでした(^_^;;。

といってももちろん、性質はちょっと異なります。前回と較べたこの回路の利点は、Tr8

が定電流動作ですので、電源への揺さぶり効果が発生しないことにあります。他方、欠点は実際に反転が正確にできているのか、多少の不安が残ることです。定電流回路の出来が悪ければ、反転で大きく歪むでしょう。利点まで含めて、要するに定電流回路の良し悪しがこの回路の成功/不成功の鍵を握っていることになります。ここに定番のC1775Aでももってくることができれば多少は安心なのですが、まず極性が違いますし、しかも結構ヘビー・デューティーな条件で作動せざるを得ない事態も考えられますので、素子選択は結構シビアそうです。また、R11とR17を流れる電流が同じでなければならないということについて言えば、そもそも

R11とR12が、逆相の正確に同じ信号か、 という点も多少のノンリニア性の疑いがありますので、正確な引き算ということについては、前回の方が良い回路ということになるでしょう。

今回回路と前回回路では、「電源への揺さぶり効果に利点 vs. 信号の正確性に利点」という闘いと思われます。

シンプル型バッファーアンプ部の定数の決定などは次のような手順です。まず、NFB(R9,R10)ですが、ここを

100+47とします。なぜこんな値にするかというと、ヘッドフォンアンプとしてもプリとしても使えること(そこには当然、プリとして使用中にヘッドフォンをさしたり外したりもする、ということも含まれます)を考えているからです。ヘッドフォンを駆動するためには出力インピーダンスは低い方が良く、出力素子のエミッタ抵抗に大きな値のものはもっていけません。そうすると、出力につながるもののインピーダンスによって若干の出力0Vレベルの変動に見舞われることになります。これまでいろいろとやってみた経験からすると、

出力に150Ω程度つないでおくとほぼ安定となります。もちろん、ライン・インのインピーダンスは古い規格で50KΩ以上、新しい規格で10KΩ以上、金田アンプならばまず820KΩですので、出力に150Ωがつながっていると合成インピーダンスはほとんど150Ωそのもので、出力負荷インピーダンスが変動しないので、出力0Vも変動しないというのはあたりまえで(^_^;;、・・・って言うか、それよりも要は・・・・ヘッドフォンをつないだり外したりしても(こっちはかなりインピーダンスが低いことになりますが)、少なくとも私の手持ちのものでは出力0Vが変動しません。

これ、150Ωを出力端子につけても良いのですが、それよりはもうちょっとスマートに、

NFB抵抗自体をこの値にしてしまえば、別に抵抗を負荷する必要も無いわけです。ということで、150

Ωをどこで分割して、反転入力側につなぐか、ということで、なんとなく、100+47にしてみました。アンプは実質的にこのNFB抵抗をドライブしていることにしてしまいます。出力はそこにパラレルにつながっているおまけに過ぎないことになります。

さて、こうなると150Ωをライン系の規格、土2VまでA級領域で駆動したいわけで、2V÷150Ω=13.33

mA ということで、終段のアイドリング電流はこれ以上流したいところです。この電流値は、電源が15Vですので、TO-220

パッケージでぎりぎり放熱器なしでいけるかどうかという感じでしょうか。もし可能でも“あっちっち”となるのは確実ですから、まあ、無理はせず、放熱を考えることにしました。それに上側と下側で発熱状況が違えばドリフトの可能性が高いわけで熱結合をする必要もあるとなれば、実質一つあたりの放熱表面積は小さくなってしまうわけですから何かしないと無理でしょう。厚手の金属板を両側からはさみ込む形でTO-220を取りつけ、この金属板を放熱器・・・で、結局、

小さな厚手のL金具が工具箱にころがっていましたので、それを使い、L金具のTrを付けなかった側をケースに固定すると、ケースを放熱器代わりにすることになる・・・ということにします。こうなると回路もほとんどパワーアンプ化ということで、エミッタ抵抗

R13,R14に温度補償用ダイオードD1〜D4を付けることにしました。D1〜D4 は二つづつTr6,Tr7の型式印字面に貼り付けます。

完全対称回路の要、I/V変換抵抗 R11,R12は、金田氏の作例を念頭に220Ωとします。

とすると、ここを流れなければならない電流は3mA前後(出力素子がトランジスタならベース電圧はアイドリング時0.6〜0.7V程度)ということで、

電流帰還抵抗R7,R8に金田氏がよくやるように470Ωをもってくると、初段負荷抵抗

R1,R2をかなり大きくしないと(初段はやはり金田氏の作例に従って K30A を使用し、各Trに2mAを流すとする)、計算が合いません。しかし、初段のFETで増幅するような回路では、何のためのトランジスタアンプかという問題が発生しますし、ミラー効果など考えるとカスコードなしにあまり大きな値にすることもできません。と、いうことで、帰還を減らし、初段R1,R2をそこそこに抑えたのが図の値です。

なお、帰還の減った分、ZD2でもって、Tr7,Tr8のエミッタ−コレクタ電圧ができるだけ近づくようにしています。

と、いうことで、後は定番通りです。

使用素子は、Tr1,Tr2が定番K30A、Tr4,Tr5、Tr6,Tr7を手持ちのA991、C2336としてみました。Tr4,Tr5では帰還がそこそこかかっていますので多少ともhFEの大きめのもの、Tr6,Tr7

については、出力のアンバランスがあまり大きく出ると補完回路での 0V調整が無理になりますのでhFEの小さめのものを選んだ結果です。以上はすべてペア選別をしました(のですがぁ・・・・後述)。

補完回路部の定数決定は、R15はR12と同じで220Ω、 R16は、1mAで1V程度というのが使いやすそうですので手持ちの進抵抗の残数の多い510Ωとしてみました。 ということで、R16が510ΩなのでR17も自動的に510Ωです。

素子は、カレントミラーのTr9,Tr10は、 とにかくhFEさえ大きければよいわけですが、Tr10は、同時に多少大きめの電流を常時流しておけるものである必要もあります。そして、Tr8

は、それよりも大きな電流が流れる定電流素子ということになります。ということで、Tr9はC1775Aにし、Tr8とTr10は、規格の一回り大きなB716/D756としました。

と、いうことで、作ってしまいました。

電源やケースは、旧作のものを使い簡単に済ませてしまっております。(その分、小さな筐体に回路を押し込むのに苦労することになるのですが・・・。)う〜ん、とても金田教徒には見えない配線方法、基盤、etc.

ですね〜(^_^;;。

ちなみに、電源は何の変哲もない基盤取りつけ用の土15Vのものをブリッジ整流、3端子レギュレータ(7815,7915)で安定化後、OSコン16V1000μFでレギュレータ臭さを抜くというものです。あ、この場合、アースはトランスの中点電位ということになりますので、アースには極力電流を流さないようにしています。CRD1,CRD2が、アースに接続せずに、わざわざプラス・マイナスのラインに接続してあるのはそのためです。もっとも今回の場合、CRD1,CRD2が正確に等しい電流量なら相殺されますので、あまり気にしなくても良いのかもしれませんが、まあ、ちょっとはズレるものですし、手間も大したことありませんから、図のようにした方がたぶんなにがしか良いのでは・・・・。

入力系は、簡便のため、10KΩスケルトンを通した後、東京光音電子の可変抵抗減衰器(http://www.ko-on.co.jp/att.htmlの記述による(^_^;;)2P-2511Sでアースに落として音量調節可としています。ケースにはなんか余計なスイッチも付けてありましたので、220Ωをこの「可変抵抗減衰器」にパラレルに入れことができるようにし、若干のミューティングにもなるようにしてみましたが、「可変抵抗減衰器」がこれに近い値の時以外にはほとんど役に立たないので、単なるギミックとなっています。

さて、通電して調整してみると、出力段素子の上下で流れる電流量が違います。LチャンネルとRチャンネルとで上下が全く逆なのですが、少ない方の素子を15mAに調整すると、多い方は18mAくらいになります。まあなんとか、0V調整はできましたので良しとしましたが、出力段の素子の選別をhFEでしかしてなかったのが良くなかったようです。もしも下側が上段ドライブ用電流を吸い込みきってまだ余るようだと0V調整ができなくなりますし、たとえ0V調整はできても、あまりシビアな状態だと、Tr10がクリップしてまずいことになりそうです。今回、かなりきつそうではありましたが、VR2を動かしてみる限り、そこそこマージンはありそうですので、とりあえず良しとしておきます。

さて、音です。まずは可変抵抗減衰器∞Ωにし、以前のアンプの固定抵抗切り替え式アッテネータ部分を使って音量調節を行ない、メインアンプにつないでスピーカでの試聴です。

なんと、前回作によく似ています。トランジスタとV-FETということで、それらしき音の味の違いはあるのですが、音場のでかた、拡がりかた、奥行きの表現など、そっくりです。橋本一子のアンダーウォーターの冒頭では、虫の鳴いている位置が、ピンポイントで指させますし、それも充分な奥行きの中に配置されます。ボーカル部分では口の大きさ、楽器の大きさもイメージできます。いやはや、私の耳のレベルでは、補完回路はどちらもうまく働いたとしか言いようがありません。よかったよかったV(^O^)/。

ここで、固定抵抗切り替え式アッテネータの方をスルーにして2P-2511Sで減衰させてみました。まあ、それほど悪くはない、と記しておきましょう。固定抵抗切り替え式とではやはり音の鮮度に差がでますが、可変抵抗としてはそれほど悪くはないレベルだと思いました。特に、コスモスの30φ2連だと、同じような使用法でぐっと絞った場合、大抵大きく左右のバランスが崩れるのですが、2P-2511Sでは、そういうことはなく、両チャンネルのマッチングは充分にぎりぎりの減衰量まで保たれているようです。これはなかなか立派。まあ、S版は値段的にもかなり違いますから、当然なのかもしれませんが。ま、深夜、半分居眠りしながらヘッドフォンでDVDを見るような使用法では(これがこのごろ多い(^_^;;)、充分にオーバースペックと言っておきましょう(^_^;;;。

![]()

さて、ということなのですが、気になるのは出力段上下のアイドリング電流の違いです。もともと、これを揃えることが補完回路の目的だったりしたわけですし、特に下側が上側よりも電流が大きく、補完回路に電流を少ししか流せない状態は、あまり望ましくないと言わざるを得ません。そこで、これをちょっと調整することを考えました。

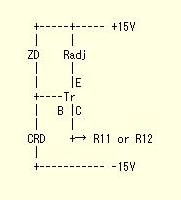

初段にバランス調整用のVRを復活させるというのはやりたくありませんので(このVRって、けっこう音質に響くし、補完回路の意味も不明になってしまう)、それに代わるものとしては、定電流を初段R1,R2のいずれかに流して、アイドリング電流不足の側の電圧をかさ上げし、調整をするというのが良いと思われます。

しっかしぃ〜、小さいケースに無理に押し込んだため、基盤をケースから出すには、電源および入出力関係のすべての配線を外さなければなりません。そうしないとひっかかって出てきてくれません(;

;)。 ・・・ここで軟弱にも省力化を考える(^_^;;・・・ということで、定電流を流し込む先をR1,R2ではなく、R11,R12のI/V変換抵抗にすることにしました。これなら逆立ちしてL金具についている出力素子の、丸見えの足に、そのままはんだ付けできます。

最初、下側をかさ上げする必要がある側だけをやろうと思っていたのですが、やってみたら思いのほか簡単でしたので、上側をかさ上げする必要のある方もやってしまいました。

Tr: A872 ZD: 05AZ6.8 CRD: E452

Radj: 定電流調整用抵抗

無計画に増設した子亀がかっこ悪く、配線もますますごちゃごちゃ・・・・。

Radjは、下側をかさ上げした方で56K、上側で75Kでした。計算値ではそれぞれ、0.11mAと0.08mAということになるでしょうか。う〜みゅ、この値だと無理に定電流回路組まなくても抵抗だけでも良かったのかもしれません。それに0.1mAほどを作り出すために基準電圧用ツェナーに4.5mAも流しているというのも、まあ、なんかほほえましいですね〜(^_^;;おおあせ。それにしても、この程度の補償で充分ということは、簡単に生じる誤差の程度かなっという感じですから、もともと選別だけで上下の電流値を近づけるというのは無理だったのかもしれません。

で、結局、アイドリングはエミッタ抵抗の0.22Ωにかかっている電圧で測定して、電源投入直後2mV、安定状態に達すると4mVと、結構変動するのですが(つまり、アイドリング電流は9→18mAと変化)、上下の電流差はどの時点でも私のテスターの測定限界、0.1mV内に収まることになりました。ちなみにオフセットは、これまでの気温で何回か測ってみたところでは、電源投入直後-5〜-6mVで、若干電圧値を上げていき安定状態で0土2mV内に収まります。

う〜ん、温度補償はもっとした方がよかったのかな〜、という数値ですが、安定状態でも素子の温度は気にしなければほとんど気づかないほどのわずかのほの暖かさですので、実用上は問題ないでしょう・・・ということにしておきます。

さて、気になる音ですが、・・・切り替え試聴は出来ませんので、確たることは言えないのですが・・・・、若干音がクリアになったような気がします。

![]()