388/999 GBA02246 但聞 響 参號機(2) アッテネータ製作 編

( 7) 98/02/24 19:13 372へのコメント コメント数:1

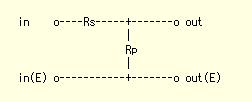

まずアッテネーターの回路としてはもっとも単純な

とします。しかもRsを固定とします。

メーカー製のL型アッテネータでは、入力インピーダンスを一定とするため、

RsとRpを同時に切り替えることになりますが、アマチュアが自作する場合、そう

することに何のメリットもないと思われます。まず不平衡ラインはインピーダン

スマッチングがとれないことを前提にして設計されていますから、現在の規格で

は受け側10KΩ以上あれば何の問題もなく(つまり、Rsが10KΩ以上ならい

いわけで)、定インピーダンスにしなくても大丈夫なはずです。他方、普通にRs

とRpの両方を切り替えた場合、音質劣化の原因である接点が2箇所になってしま

います。もちろんRsとRpの両方切り替えで接点を1箇所に押さえる手もあって、

接点をRsとRpのぶつかるところから outを引き出すところにもって来れば良いの

ですが、この場合、入力インピーダンスはすべての(Rs+Rp)をパラ接続したもの

となり、設計が結構厄介です。と、いうか、かなりの高い値の抵抗ばかりを使用

せざるを得なくなり、それは明らかに音質劣化につながります。

まあ、私が現在使用している方法が、Rsにスケルトン、Rpにコスモスの30φ

という、Rs固定のこの回路でして、特に問題は起きていませんので、これで行き

ます。

次に使う材料です。抵抗としてはデールやYAMといった有名抵抗も使ってみ

たいですが、普通のアッテネータとして使えるような多ステップのものを作るこ

とを考えた場合、値段が高くつきすぎます。ここはやはりスケルトンでしょう。

また、ロータリースイッチは、適度な値段ということから、セイデンのSD32NEG2

-2-22か、SD43NEG2-2-23にすることにしました。この両者の違いについて三栄無

線に問い合わせたところ、接点に違いはなく、ただ大きさの違いのみということ

でした。あのぶっといスケルトン抵抗をびっしりと付けることを考えるとここは

SD43NEG2-2-23にするしかないでしょう。

なお、窪田氏の入出力定インピーダンス型も、ほんとはちょっと作ってみたか

ったのですが、部品量が増え、高くつきすぎるのと共に、必要な値の抵抗がスケ

ルトンでは揃わないので、ボツとしました (^_^;;。

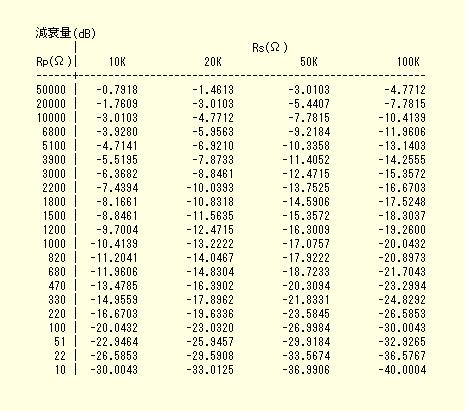

さて、抵抗値をどう選ぶかですが、表計算ソフトに式を設定していろいろやっ

てみて、スケルトン抵抗に実在の値というのを考えて、結局、次の表のようなこ

とにすることにしました。とりあえずRs=20KΩで考えましたが、実際の使用条件

で調整範囲がベストマッチでなかった場合、Rsを交換することによって若干の調

整をすることを考え、Rs=10K, 50K, 100Kの場合についても載せています。 なお

以下の表は21ステップですが、ロータリースイッチの方は23ステップですの

で両端はオープンとショートにします。

(ふ〜、書くと簡単だけどこの値に決めるまで結構時間がかかってます(^_^;;)

現実には出力側につながる機器のインピーダンスや、入力側の機器のドライブ

能力によって値は変わるでしょうが、実用上は問題にならないと思われます。

さて、実際にはんだ付けを始めてみると、それほどめんどうではありませんで

した。アンプ基盤一つ作るのより楽なくらいで半日もあればできてしまいます。

ただ問題は、結構大きなものができ上がりますので、他の部分からの雑音の飛び

つきには注意が必要そうなことです。

但聞 響

はんだごて倶楽部 archive 一覧に戻る >>

トップページに戻る >>