金田アンプ、真空管、スピーカ工作

![]()

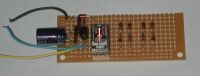

K82メインアンプ実験機

今、いろいろといじっている、メインです。

実はこのアンプ、一年半ほど前から使っているのですが、なんとゆ〜か、要するに実験機でして、本格使用はしていません。ケースが手抜きのため放熱容量が不足し、夏場など室温が高い場合、CD1枚聴くとケース全体があっちっちになってしまい、それ以上安心して聴けないからです。

(電源は別筐体)

と言っても、音について言えば、当社比一番音の良いV-FETメインで、ここ一番の試聴などにはいつも使っています。

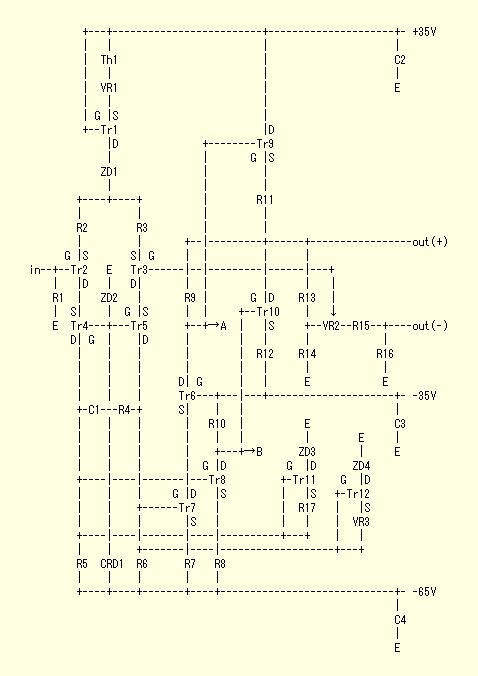

まずは回路から。

Tr1:2N5462 Tr2,Tr3:J72 Tr4,Tr5:J77 Tr6:K214 Tr7,Tr8:K2961

Tr9,Tr10:K82 Tr11,Tr12:K30

VR1:200Ω VR2:1K(30φ) VR3:500(多回転型)

R1:820K R2,R3:100 R4:180 R5,R6,R7,R8:1.5K R17:適宜 (RE55QF)

R9,R10,R15:2.2K R13:3.9K R14:100(スケルトン)

R11,R12,R16:0.1(MPC74)

C1:120p C2,C3,C4:0.22μ

Th1:200Ω

CRD1:E452 ZD1:RD24E ZD2:05AZ6.8 ZD3,ZD4:RD39E

一見ちょっと複雑に見えますが、初段差動をカレントミラーでひっくり返しI/V変換抵抗をドライブして出力段を駆動してしまうという、これ以上無いくらいシンプルな完全対称回路です。

複雑に見える理由は、Tr11とTr12を主要素子とする定電流回路が付加されているからに過ぎません。この二つの定電流回路は、私のアンプではよくある手で、カレントミラー回路で、普通だったらダイオードでかせぐ送り出し側増幅素子のVthぶんの電圧を、定電流で作り出すものです。こうしておいて、片一方を可変定電流回路とすると、初段のオフセット・バランス用抵抗(これ結構音質に影響するのは、周知のとおりです)を追放できます。ま、固定側はダイオードでも良いのでしょうが、左右をできるだけ対称にするため、両方とも定電流回路でやっています。

あとちょっと変則的なのはTr6でしょうか。これは単なるカスコード素子です。V-FETの場合、ゲート・バイアスが負になりますので、2段目(と言ってよいか? 今回の場合、増幅のないカレントミラー回路ですので、ま、ともかく、Tr7,Tr8で)マイナス側素子Tr8は二つの安定した電圧の間にはさまっていて良いのですが、プラス側素子のTr7は、変動してあてにならないoutputと-65Vの間にはさまることになります。Tr7は、Vds定格電圧(と、チャンネル損失)が非常に大きくなるという問題と、Vdsの不安定さという問題に直面することになります。不安定さの方は完全対称回路全般が同じことですので、とりあえずそれほど気にしなくてもよいのでしょうが(今回は特にカレントミラーという部分帰還のしっかりかかった回路ですし)、でも、定格電圧の方は要注意です。もちろんK214を使うとかすれば良いのではありますが、私の場合ここには、既に何回も使用してきたK2961を使いたいわけです。と、いうことで、最初はツェナーを入れようと思ったのですが、ふと気付いてみれば、それを三本足の素子にすれば、今回の場合、一本配線が増えるだけで、簡単にカスコード回路になって、しかもTr7,Tr8のVdsも接近して、動作条件が非常に気分が良い状態になるではないですか・・・・というものです。

と、いうことで、初段のJ72に増幅を集中しそれをできるだけ忠実にI/V変換抵抗まで持って行く、という回路の完成です。初段にJ72を持ってくることについては、入力容量の大きさから不適切ということで、金田先生は使用しませんが、これまでの経験で、私の耳にとって実用上、百利あって一害なしということを確認しています。窪田先生の作例では、しっかり初段に使われたこともあります。そもそも、Pチャンネルの増幅度の大きなFETがなければこのようなシンプルな回路は出来ず、他に選択肢がないという現実もあります。物理特性はともかく、聴き較べてしまうと、これっきゃないという感じです。なお、もちろん定格電圧の関係からカスコードをかけることになりますので、ミラー効果の阻止は自動的に付いてくることになります。

あっと、熱補償の仕方が面白いことになっています。温度上昇に従ってバアイスを深くしていかなければなりませんので、普通とは逆にサーミスタを、温度上昇に従って電流を増していくような位置に入れてあります。このため、必要なマージンを確保しようとすると初段の定電流素子には特にIdssの大きなものを選別する必要があります。今回の2N5462は、13mA以上のものを使用しています。

なお、電源は、昔使ったものの流用で、まず-65Vが立ち上がった後、ディレイリレーで土35Vが入るようになっています。ここでちょっと問題があります。デプレッション素子のV-FETでは、電源オン・オフ時、ゲートのバイアス電圧が不足し、かなり大きなポップノイズが出ます。電圧増幅段の電源を独立させて、そこにまず給電がなされ、ついで出力段ということになれば普通はポップノイズは出ないのですが(旧作ではそのためのディレイリレーだったのですが)、今回作では、初段のプラス電源がメイン電源と共用ですし、Tr6も基準電圧をメイン電源にとっていますので、このディレイリレーだけではポップノイズを抑えきれません。ということで、ミューティング回路が次の通りです。上図のA,Bのポイントに接続します。これでポップノイズ対策が出来ます。

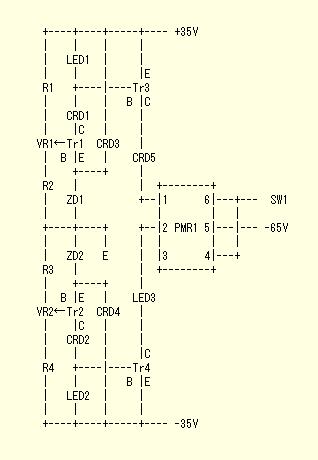

ZD5:RD39E CRD2,CRD3:E452 D1:1S1588

と、いうのが、作ったものですが、実はZD5は不要でした。E452の耐圧を低く勘違いしたせいです(もちろんあっても構いません)。

なおもちろん、SW1は、手動では能がありませんので、ちとリレー回路を組んでみました。

![]()

ミューティング・リレーの回路はこんなことになっています。

R1,R4: 6.8K(+100Kパラ) R2,R3: 1.8K VR1,VR2: 200Ω

CRD1,CRD2,CRD5: E452 CRD3,CRD4: E102 ZD1,ZD2: RD6.8E

Tr1,Tr4: 2SC1775A Tr2,Tr3: 2SA872A

PMR1: AQV414E

土35Vを監視して、規定電圧以上ならばフォトMOSリレーがオン(b接点ですので、リレーがオンになると、SW1はオフになります)という回路です。Tr1,Tr2で電圧を検出し、Tr3,Tr4でそれを折り返して合成し、フォトMOSリレーPMR1でスイッチのオン/オフを行なうという回路です。最初のもくろみは、Tr1,Tr2の負荷をLEDにしておけば、プラス・マイナスのどちら側がオンになっているのかが一目で見て取れて半固定抵抗の調整に便利だろうと思っていたのですが、実際はLED1,LED2が視認可能な明るさになる前にフォトMOSリレーがオンになってしまい(LED3で視認可能)、意味ありませんでした。

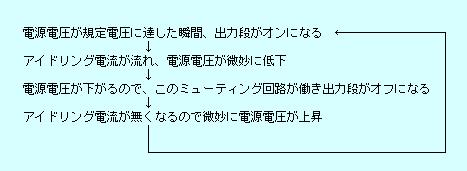

なお、最初に通電してみたときにはビーという発信音がアンプから出て、「やっちまったか」と思ったのですが、VRを思いきって回したら問題解決でした。つまり、あまりに微妙な電圧値に設定してあると、

ということになったようです。それほど微妙な電圧値を探らなくとも、ポップノイズ対策のためのミューティング回路としては充分のようです。ところで、これでOKと思っていたのですが、ある寒い日、実は再びビーという状況になりまして、VR回しきってもダメでした。そこで後から手を加えたのが、R1,R4 にパラに追加した100Kです (^_^ゞ。

これで実用上は充分なのですが、実はまだ一点問題が残っています。それは、電源オフと同時に出力段のアイドリングがカットされてしまいますので、メイン電源(土35V)のコンデンサーの放電が進まず、これに対して-65V側のコンデンサの放電はミューティング回路によっても促進されますので、出力段マイナス側の出力素子のゲート電圧のバイアスがまず保てなくなります。このため電源スイッチ・オフ時には、テスト用のとばしてもよい10cmフルレンジで見て、2〜3ミリ、コーン紙がゆっくりと沈み、ふわっと解放されます。フルレンジやネットワークシステムでは問題ありませんが、マルチチャンネルのツイータやスコーカに使用するにはなんらかの対策(-65V側のコンデンサーの強化とか、放電回路の付加とか)の必要があるようです。

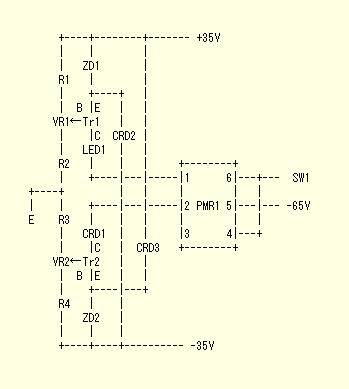

ところで、半田付けをしている最中、ふと思ったのですが、これってもっと簡単な回路でよかったようです。下のような回路では、プラス側・マイナス側の状態が個別にはわからず、具合が悪いかなと思ったのですが、結局上の回路でもわかりませんでしたので、同じことでした。それぞれのVRを動かしていけば、PMR1 のオンオフ確認用のLEDの明るさが変化し、どの辺で飽和するかがVRの角度でわかりますので、特に不便は無いと思われます。それからVRは、あまり微妙な調整は必要ないようですので、少し調整範囲を広げた方が便利なようです。

R1,R4: 1.8K R2,R3: 6.2K VR1,VR2: 500Ω ZD1,ZD2: RD6.8E

CRD1: E452 CRD2,CRD3: E102

Tr1: 2SA872A Tr2: 2SC1775A PMR1: AQV414E

今回の基盤を作る前は、実は、ありがちなディレーリレーを作ってSW1のオン/オフをしていました。

これで電源オン時には問題ないのですが、オフ時にポップノイズが発生しており、実用上はさほど問題になるレベルではなかったのですが、ちょっと気になっていました。今回の基盤で、ついに気分よく電源スイッチのオン・オフが出来るようになりました。

![]()