529/999 GBA02246 但聞 響 K60アンプ: 構想編

( 8) 99/12/24 11:38 コメント数:3

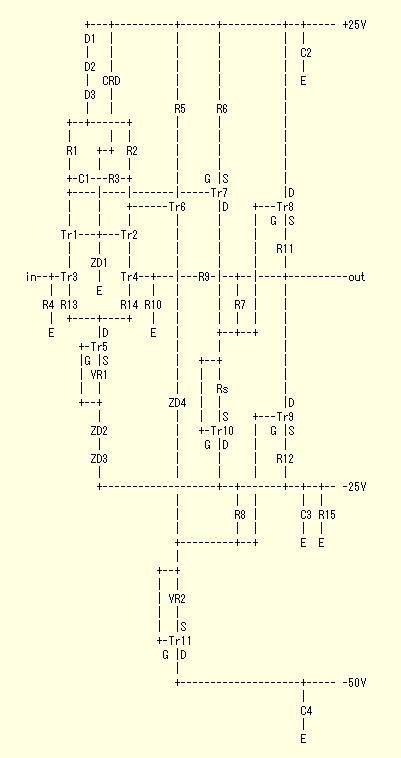

前回の K1056 アンプがなかなか面白い結果になりましたので、それを V-FET で

やってみることにしました。 前回の回路にできるだけ手を入れず、単に V-FET に

必要な負バイアスを作り出すための、定電流回路を付加しただけの回路を考えまし

た。

Tr1,Tr2: K117 Tr3,Tr4: K170 Tr5: K359 Tr6,Tr7: J148

Tr8,Tr9: K60 Tr10,Tr11: 2N5462

VR1: 200Ω VR2: 50Ω+100Ω(固定 RE55QF) Rs: 130(RE55QF)

R1,R2,R5,R6:1.8K R3:180 R4:820K R13,R14:100 R15:2.4K(RE55QF)

R7,R8: 2.2K(スケルトン) + 補正値(RE55QF)

R9: 20K R10: 680(スケルトン)

R11,R12: 0.1(MPC74)

D1,D2,D3: 1S1588 CRD: E452 ZD1,ZD2,ZD3: 05Z6.8 ZD4: RD24E

C1: 180p C2,C3,C4: 0.33μ

回路の定数を考えるには、まず出力素子の K60なのですが、これがなかなかなの

で、そのあたりは別に書き込みますが、とりあえず予定アイドリング電流の 200mA

を流すためのVGS を、測定してみたところ-11.5〜-9.0V ということでした。Vth

は、-15〜-12V といったところです。と、いうことで、とりあえず手持ちのスケル

トン抵抗で頃合いの値ということで I/V 変換抵抗を 2.2K にすれば、 定電流回路

で 7〜8mA 引っ張っておいて、そこへカレントミラーから 3.5〜4.5mA 程度流し込

むといったあたりを、アイドリング状態とすれば良さそうです。

かくして、前回からの変更点について、書くと・・・

初段は前回の回路よりも若干ゲインを稼ぐために負荷抵抗を大きくしました。今

回はこれで最大出力が低下するという問題はあまり気にしなくてもいいはずですか

ら。また、0V調整は定電流回路の方ですれば良いので、差動のバランスに悪影響

を及ぼす可能性のある0V調整用の半固定抵抗は省きました。

さて、最大の変更点は、I/V変換抵抗 R7,R8 に負バイアスを与えるための Tr10,

Tr11 と、 それぞれのソース抵抗 Rs,VR2 、及び、 Tr11 からの定電流の行き先の

-50V 電源ということになります。 定電流素子にはかつての金田アンプの初段定電

流素子の定番、 2N5465 の低耐圧版と思われる 2N5462 にしました。 ここも K359

が使えれば良いのですが、 K359 では耐圧が低すぎてカスコード素子でガードする

必要がありそうです。そうなるとカスコード素子の問題も出てきそうですので、極

力シンプルにすることにしました。もちろん、K214を使う手もありますが、TO-220

パッケージよりは微小電流に強いだろうということで、TO-92 パッケージ相当のこ

の素子を選択しました・・・これが後の悪戦苦闘の原因となったのですが・・・。

なお、この素子には結構大きめの定電流を流さなければなりませんので、 Idss は

オテック選別で 10.8mA のものを使用しました。あ〜、オテックよ〜! という感

慨がここでありますが・・・ま、そういうものを使いました。Rsについては 7mA流

れる値を実測して 130Ωでした。かくして VR2 は 200Ω 一発でも良いのですが、

それでは調整の時にクリティカルになり過ぎそうですので、固定100Ω+半固定50Ω

とすることにします。

なお出力素子がデプレッション特性ですので、スイッチ投入後、電圧増幅段が出

力段より遅れて立ち上がることは許されませんので、-50V電源が先に立ち上がり、

後に 土25V が立ち上がるように、電源にはディレーリレーを入れます。 今回は別

トランスですので、土25V 用のメイントランスのACオンがリレーによってコントロ

ールされることになります。このやり方はトランスが二つになってスマートではな

いですが、リレー接点の音への影響は考えなくて良いので、ま、いいんじゃないで

しょうか。

出力素子まわりは、既に書いたように 2.2K の I/V 変換抵抗で、0.1Ωのソース

抵抗を入れ、そしてゲート抵抗は不要、ということになります。

なお、R15 は、出力素子にアイドリング電流が流れていれば不要な抵抗なのです

が、調整段階などで、出力段を接続しないで試してみるとき、あるいは、アイドリ

ング設定に入る前などに、Tr11,R8 から流れ込む電流で -25V 電源が充電されて電

圧値がずれていくことを防ぐためのものです。

さて、温度補償ですが、この回路には最初からまるでそのために用意したような

素子が付いています。D1〜D3のいくつかを出力素子に熱結合すればそれでOKなは

ずです。出力素子にはとりあえず3つ貼り付けておき、基盤上にもいくつか載せ、

ブリッジする位置を変えて調子を見ることにします。

ってのが、構想でした・・・。

はてさて、こいつがどんなことになったのか・・・(^_^;;

但聞 響

はんだごて倶楽部 archive 一覧に戻る >>

トップページに戻る >>