284/999 GBA02246 但聞 響 久々にアンプ、作りました(回路編)

( 8) 99/10/07 17:00 コメント数:2

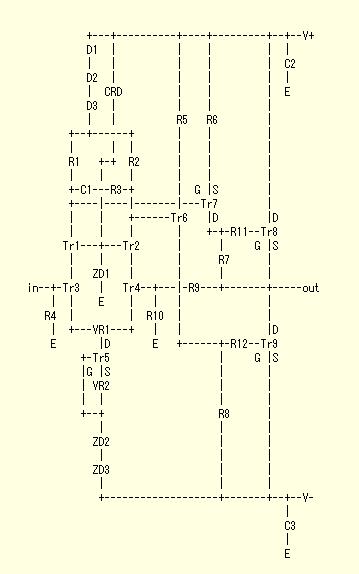

Tr1,Tr2: K117 Tr3,Tr4: K170 Tr5: K359 Tr6,Tr7: J148 Tr8,Tr9: K1056

VR1,VR2: 200Ω

R1,R2,R5,R6: 1K R3: 100 R4: 820K R11,R12: 330 (RE55QF)

R7,R8: 1K R9: 20K R10: 680(スケルトン)

D1,D2,D3: 1S1588 CRD: E452 ZD1: 05Z6.8 ZD2,ZD3: RD6.8ES

C1: 220p C2,C3: 0.47μ

ずいぶんと長い間書き込んでいませんが、但聞 響 です。またまた出てきまし

たのでよろしくお願い申し上げます m(_ _)m。

今回、知人に頼まれていたアンプを製作しました。製作方針は、他人が使うと

いうことで安全第一、そして、「安く上げてね」、ならびに「難しい調整はわか

らないからね」という要望に出来るだけ沿い、しかも「但聞さんが聞かせてくれ

た『金田風アンプ』とやらの音の水準は出来るだけ実現してね」というわがまま

な声にもある程度挑戦しなければならない、というものです・・・なんでこんな

注文受けたのかなぁ (^_^;; (^_^;; (^_^;; (^_^;; (^_^;; (^_^;;。

と、いうことで、出力素子は熱暴走の心配がない温度係数が負の K1056に即、

決まりです。金田氏の作例では、K135には通常と逆の温度補償をかけていました

が、安全第一ということで何もしません(単に温度補償素子の接着作業を省きた

かっただけでは、との声もありますが・・・)。温度係数が負ということは、歪

率を大きくしてしまうソース抵抗を省略できるという非常に良い副産物もありま

す。ま、その結果、過大電流検出が出来なくなって素子保護回路が付けられなく

なるのですが、まあ、たいした電源を用意するわけではないので、なんとかなる

でしょう・・・・・実際これまで何台かそういったアンプを作りましたが、まだ

素子をとばしたことはありません・・・・・と言いながら、また一手間サボりま

した(^_^;;。

で、電源は当然、安さ追求ということで、土25V だけにして、電圧増幅段・電

力増幅段共用です。

この形にした場合、2段目にカスコード付きの差動を持ってきたりすると例え

ば+側6〜7Vの電圧ロスとなって出力が小さくなってしまいますので、2段目

について今回は、出力のソース側の抵抗を小さめに抑えたカレント・ミラーで行

くことにしました(増幅作用がないので2段目とは言い難いですが)。

具体的な素子としてはJ148を使いました。以前いろいろとやってみた時、入力

容量の小ささでJ103に期待したのですが、|Yfs| の小ささが災いして、通常のカ

レントミラー回路では入力電流の7割ほどの電流しか出力されませんでした。あ、

この場合J103はデプレッション特性ですので、出力側にバイアス用のダイオード

を入れる(抵抗値を大きくする、では、バイアス電圧を確保するのはかなり困難

・・・実際は必要な電圧値を確保するために発行ダイオードを使いました)必要

があります。それはともかく、ここで増幅率を持ってしまっては、Pチャンネル

FETの音色付けを排除するというカレント・ミラーを採用する目的が達成でき

ませんからこれはなしです。ま、もちろんソース側の抵抗値を変化させて入力と

出力がほぼ同等になるように調整することはできるのですが(これって、カレン

ト・ミラーなのかな?)、この抵抗値は|Yfs| の個体差に応じて設定しなければ

なりませんので、選別やら何やら結構うっとうしいものがありました。

J148 はメーカーデータでは |Yfs| が100mS 以上、Ciss とCrss が標準で73pF

と15pFということなので、定番J77 のそれぞれ、35mS、120pF、4.8pFと比較して

も、かなり優秀なのではないでしょうか。もちろんTO-220のヘビーデューティー

仕様でこの値を達成しているJ77はすごいと言えばすごいのですが、今回はTO-92

のJ148で充分間に合う・・・というか、こちらの方がより細かい音まで拾ってく

れるはずです。J148はエンハンスメントタイプですから、もちろんバイアス電圧

は入力側になり、出力側ではこの分の電圧ロスはありません。

手持ちのJ148は一点で測っただけですが、特性測定済みのものですので、値の

揃ったものを使用したところ、Vth が2.05〜2.1Vといったところでしたので、こ

の電圧を生み出すべく1S1588(順方向電圧、実測0.68V 程度でした)を3連にし

たのが回路図のD1〜D3です。ここはもちろん2Vのツェナーでも良いのですが、こ

のあたりの電圧のツェナーは特性がひどくなで肩で電流値によって1.5Vだったり

2.2Vだったりしますので、避けました。もちろん実際の動作上は、定電流素子の

Tr5 の働きと、差動の共通ラインということで全く問題がないはずですが、アイ

ドリング調整のためにVR2 を動かしていくとカレント・ミラーの動作点もずれて

いくというのはなんか気持ちが悪いので、より信頼できる1S1588にしました。

ということで、電圧増幅段の事実上すべてである初段は、K170 差動+K117 カ

スコードという意味ではごく普通の金田風です。K170 のVDS がちょっと低いで

すが、ゲート漏れ電流対策としては好適な条件だと思いましたので、手持ちのZD

でやってしまいました。

さてしかし、本回路では出力段のアイドリング調整をここでやらなければなり

ません。定電流素子には、かつて ぽてと さんが発見した音の良いK359を使用し、

これがデプレッション特性ですので、ソースに半固定抵抗を入れて、調整するこ

とにしました。ただしK359は耐圧が20V しかありませんので、ZD2〜ZD3を入れて

います。ここは10V 程度の電圧を発生してくれれば、ほんとになで肩のツェナー

で全く問題がないのですが、道具箱の中に転がっていたのは6.8Vばかりというこ

とで、図のようになっています。たぶん一個でも大丈夫だと思いますが、安全を

考えて2個にしています。

さて、NFB なのですが、ここはどのポジションが「正しいの?」とか聞かれた

くないので、サボり、MFB 以前のものにしました。「調整不要」というのが依頼

者の希望でもありますしぃ(なんか意味が違っているかなぁ(^_^;;)。

但聞 響

はんだごて倶楽部 archive 一覧に戻る >>

トップページに戻る >>