403/999 GBA02246 但聞 響 参號機(3) バッファー部製作 編

( 7) 98/02/27 00:49 388へのコメント コメント数:1

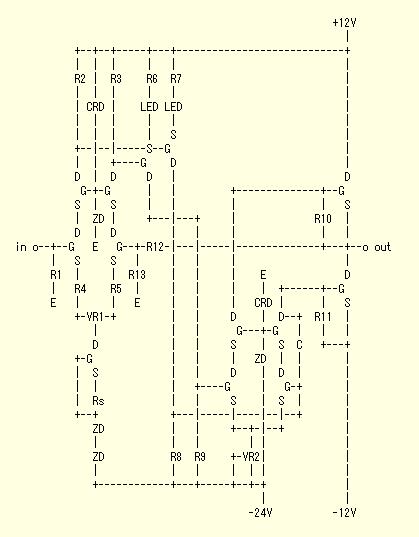

え〜、まず回路から書いてしまいましょう。

初段差動 2SK30ATM 初段カスコード 2SK117 初段定電流 2SK359

“1.5”段カレントミラー 2SJ103

2段差動 2SK170 2段カスコード 2SK117

出力段 2SK79

R1=820K R2,R3,R6,R7=470 R4,R5=51 R8,R9=1K R10,R11,R12,R13=220(スケルトン)

CRD=E452 ZD=05Z6.8 VR1=100 VR2=500 C=5p

Rs: 初段定電流素子のId=4mAになるように調整

なお、図ではパスコンを書いていませんがつけています。

抵抗値などは書いてもしょうがないかと思いましたが一例として書いています・

・・・まず2SK79や2SK170の特性をとって、それに応じて2SK79の Vgsの電圧を決め

る抵抗の値と流す電流を決め・・・とやっていくのがアマチュアの楽しみでしょう

が、他人の例も時に参考になることもあるでしょう。もっとも、実はこのごろ手持

ちに Idssの大きな2SK79がきれておりまして、上の回路の値ではちょっとまずいか

な、と思っている所もありますが、許容範囲内にはあるでしょう(^_^;;。まあ、い

ずれにせよ、V-FET はばらつきが大きいですからそのたびに値を考えて作っていく

必要があるわけで、メーカーには絶対できない道筋で基盤ができ上がっていくのが

楽しいところです。

で、今回苦労したのが1.5段目のカレントミラーです。もともとFETで組むと本来

の典型的なカレントミラーとはかなり違った形で、というかカレントミラーという

よりは単にソースフォロワーから電流を取り出していると言ってしまった方が簡単

なような形です。それはともかく、入力側と出力側の抵抗値を同じにして、予定の

Id=2mAが流れる時の Vgsの値ぶんの電圧を出力側でシフトしてやればいいというだ

けのことなのですが・・・。

この電圧シフトの最もシンプルなやり方は(厳密性は無くなるものの)抵抗で、

金田氏の記事では入力側と出力側で10%抵抗値を変えるとしてあります。最初は

これでやるつもりでした。つまり図とは違ってLEDを入れず、R6=1.1×R2(R7,R3も

同じ)とする予定でした。

そこでまず、それではそもそもこの Vgs(Id=2mA)はいかなる値なのか、使用予定

の2N5462で測ってみました。チュドーン・・・でした。手持ちの2N5462では、3V前

後ですので、この3Vが10%にあたるとすると、R6,R7で生じる(べき)電圧は33Vと

いうことで・・・・+12V電源なんだってば・・・・。

ならここは定電圧デバイスで、ということで福岡のパーツ屋の店頭在庫品のツェ

ナーをいくつか買ってきました。で、実際はどんな特性なんだろうと思って測って

みたら・・・またもやチュドーンでした・・・。

回路: 006P9Vに定電流ダイオードと定電圧素子をシリーズに接続し、定電圧素子

に生ずる電圧を測定

E102 E452 ΔV ΔV/ΔI(Ω)

定電圧素子 (1mA) (4.5mA)

-----------------------------------------------

RD3.0EB 2.122 2.572 0.450 128.6

RD2.0EB 1.292 1.611 0.319 91.1

1S1588 0.592 0.662 0.070 20.0

発光ダイオード 1.846 1.933 0.087 24.9

建て前として E102が1mA、E452が4.5mAですから、ΔI=3.5mAとして計算していま

す。なお、ここで使用したRDxxEBというのが私の持っている規格表にないので、よ

くわからないのですが、このあたりの電圧の他のRDxxExの「立ち上がり動作抵抗」

の測定電圧は 0.5mAですから、立ち上がり領域はクリアしているのではないかと思

います。 E102は、なにかの時に測定してみた形跡が残っていて、1.121mAと書いて

ありましたから、特にメーカーに不利になるような測定はしていないとは思うので

すが・・・・特性わりぃ〜。なお、E102とE452になったのは、単純に私のパーツ箱

にその時転がっていたからです(^_^;;。定電流ダイオードも結構いい加減なデバイ

スですから、まあ、目盛り付きのコンニャクで豆腐の長さを測っているようなもの

ですが、一定の傾向はわかると思います。そもそもツェナーダイオードは規格表を

見ても、 動作抵抗は「120Ω以下」といった程度の記載がされている品種が多いよ

うです。

1S1588と発光ダイオードは、この時やはり私のパーツ箱に転がっているのが目に

付いたのでついでに測ってみたものです。

この結果を見れば発光ダイオード (LED)を使いたくなるのが人情というものでし

ょう。 それでVgs(Id=2mA)が3V程度の手持ちの2N5462をあきらめ、入力容量の小さ

いFETということで手持ちの2SJ103でVgs(Id=2mA)を測ってみたところ2V前後でした

のでこれを採用することにしました。本当はもっとgmが大きい FETが良いのですが、

そうなると入力容量が増えてしまいますし、なにより以前ペア取りの時に選別した

2SJ103 が手元に測定結果付きで大量にありますので、便利です。 Vgs(Id=2mA) が

1.9V程度のもの4つが、簡単に用意できました。

と、書けば簡単だな・・・・ほんとは結構時間かかってます(^_^;;。

かくして、最初の回路図へとたどり着いたのでした。

と、いうことで、増幅素子オール2SKバッファーが作られたのでした。

但聞 響

はんだごて倶楽部 archive 一覧に戻る >>

トップページに戻る >>