593/999 GBA02246 但聞 響 四號機のアッテネータ、電源等

( 8) 00/01/18 17:36 591へのコメント コメント数:2

と、いうことで、アッテネータはセイデンの SD-32NEG の2段2回路22接点

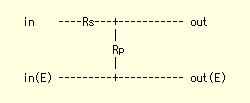

を使いました。回路は以下の Rp のみを切り替える簡易式です。入力インピーダ

ンスがボリュウム位置によって変化しますが、ここに接続する予定のメーカー製

の機器は、もともとインピーダンス・マッチングを無視する仕様ですから、問題

ありません。EIAJ の規格では単に10KΩ以上といった規格だったと思います(ち

ょっと古い規格だと50KΩ以上だったりする)。

ですので、Rs は10Kです。

参號機の時は SD-43NEG を使いましたが、今回の方が直径が小さくなります。

そこにスケルトン抵抗を並べるのは困難ですので、パラレルに入るRpを北陸金属

のタンタル抵抗にしました。なお、Rsはスケルトンです。アッテネータの小型化

が音に響くか、ちょっと心配ではあります。

といいましても、実のところは、安い金属皮膜抵抗でも、固定抵抗切り替え式

の音はそれだけでボリュウム式と較べると、「え、こんなに違うの」というほど

の音が出ますから(雑誌などの製作記事ではすぐにデールだとかどこそこの巻き

線抵抗だといった話になりますが、高価な抵抗はそれなりのことがあるのでしょ

うが・・・といっても金田教徒としてはスケルトンで充分と思っているのですが

・・・)、もともとそんなに心配はしていませんでしたが。

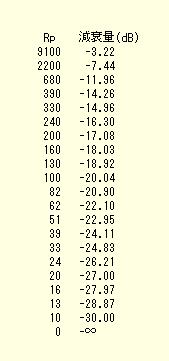

抵抗値は、次のようにしてみました。

ヘッドフォン・アンプとしたとき参號機ではかなり絞った位置で使うことが多

かったので、減衰量を多めにしてみました。なお、結果としてプリとして使用す

る場合に減衰量が少ない方のステップが粗くなり、結局のところ参號機くらいの

方が使いやすかったかな、と今では思っています。

電源は 0-9-18-36V という二次を二つ持っているカットコア・トランスがあり

ましたのでそれぞれ18Vをセンターとして整流し L/R 別に給電することにしまし

た。一次側には120Vのタップも出ていますので、これで出力電圧を低めにし(こ

れは同時に、コアの磁気飽和を避ける方向なのでノイズの点からも有利なはずで

す)、整流・平滑後、三端子レギュレータを通して土15V電源とします。 もちろ

ん三端子レギュレータの音は聞きたくないので、出口にはOSコンの 16V1000μを

入れました・・・と、いうか、OSコンから基盤に給電したかったので、この値の

ものが現在のところOSコンの最大値なので、電源電圧を土15Vにしたわけです。

OSコンについては突入電流とかなにかでちょっと異常な電圧がかかるとおかしく

なりやすいと言われていますが、この構成ならば三端子レギュレータでレギュレ

ートされた後の電圧しかかからないのでまず大丈夫でしょう。金田教徒としては

超手抜きの電源ですが、お許しください m(_ _)m。

と、いうことをすると、天罰てきめんで、ひどいことになりました。 Rチャン

ネルの電源が+側は15.12Vあるのに、−側は-14.56Vしかないのです。 まあ、使

って使えないこともありませんが、ちょっと気分が悪いので−側の7915の COM端

子に1S1588を挿入し、 そこに出力側から 1mA 程度流し込んでやりました。これ

で−側の出力も、-15.23V となりましたので、まあ、よかったよかったでしょう

か。それにしても、三端子レギュレータの出力電圧のいい加減さはたいしたもの

です。

但聞 響

はんだごて倶楽部 archive 一覧に戻る >>

トップページに戻る >>