DVDO iScanPlus用アダプターの製作

![]()

DVDO iScanPlus は驚異的な低価格を実現したラインダブラーです。

画質もかなりなものと思われるのですが一つ欠陥が・・・そこで、それを補正するため、アダプターを製作してみました。

問題は「黒」です。黒潰れが起きやすく、暗い部分の階調表現が苦手です。あるレベルから下は真っ黒になってしまい、情報量もなくなりますから、プロジェクターの方で調整しようとしても何も出てきません。これはアメリカと日本でNTSCの仕様が異なっているせいもあり、このマシンが「弱い」と言うことではないのかもしれません。しかし日本で使用する以上そうもいっていらせません。この問題を解決するには、ビデオ信号をペデスタルクランプ回路を通し、そこでペデスタルレベルの調整をしてから iScanPlus に入れれば良いということになります。しかし、ぱらぱらと見てみた『トラ技』の回路例などでは、この種の回路の調整にオシロスコープが必要と書いてあります・・・それに結構回路も複雑で・・・文系の私としては、オシロスコープのような測定器を持っていませんし、利用可能でもありませんので、もっと簡単にどうにかしなければなりません。

やらなければならないことは、暗部のレベルをちょっと上げることなのですが、もちろんそんな器用なことはできないわけで、映像信号全体のレベルを上げ、そうなると白側で規格をオーバーしてしまうと困るので多少マイナスのゲインを持たせる、といったことになるでしょう。で、いろいろ考えてみたところ、厳密なことを言うとこういう操作をするのは結構やっかいなことになりそうなのですが、逆から話を始めるそれほど大したことでもないようです。つまりできることだけを組み合わせて何かそれらしきことをやってみればよいのです。この点について多大な勇気を与えてくれたのが秋月のカラー・コレクタキットでした。かなり気楽な回路ですが、適宜パーツを交換していったところ、結構見れる画像が出るではないですか。

ということで、「できること」としてまず、「手に入る素子から話を始め」ました。ビデオ用のICは規格表など見ると数限りなくありますが、行きつけの福岡のパーツ屋の店頭には「ビデオ用」のICとして置いてあるのはわずか4種、スーパーインポーズ用の1種を除けば3種に過ぎません。LM1881N, NJM2246, MC14577 です。これでなんとかしましょう。同期タイミング取り出しのLM1881Nとビデオ用オペアンプのMC14577があれば、とりあえずなんとかなるはずです。

回路は次のように考えました。信号全体のかさ上げをしたのではノイズが乗ったりするとやっかいなので、輝度の基準値となっているバックポーチ部分の電圧を引き下げ、相対的に他が上がったことになるようにします。画像信号部分には電圧加算を加えません。なおこの際、バックポーチ部分と水平同期信号部分の電圧関係はNTSCの規格で定まっているようですので、水平同期信号部分も一緒に引き下げることにします。この二つの部分についてはLM1881Nからタイミング出力がありますから簡単に処理することができるはずです。問題はフロントポーチ部分で、これはLM1881Nから出力されませんので簡単には処理できません。で、そのままにすることにしました・・・をぃをぃ。まぁ、NTSCの信号処理は水平同期信号でトリガをひかれて作業が進み、ひととおり終わった後がフロントポーチということになりますから、ここは放っておいても大事には至らないはずです。タイミング処理用ICがブランキング出力をしてくれるものならばフロントポーチも一括に処理できるのですが、LM1881Nからブランキング信号を造りだそうとするとかなり回路が複雑になりそうです。

さて、LM1881Nの出力は、目的のバックポーチならびに同期信号部分はLで出力されますので、引き算をするにはLとHをひっくり返してやらなければなりません。しかも一定の電圧が出力される必要があります。ということでLM1881N出力のバックポーチと同期信号部分を合成した後、インバース入力のコンパレータを通し、分圧して電圧調整したものを元の信号から差動合成で引き算するということにします。

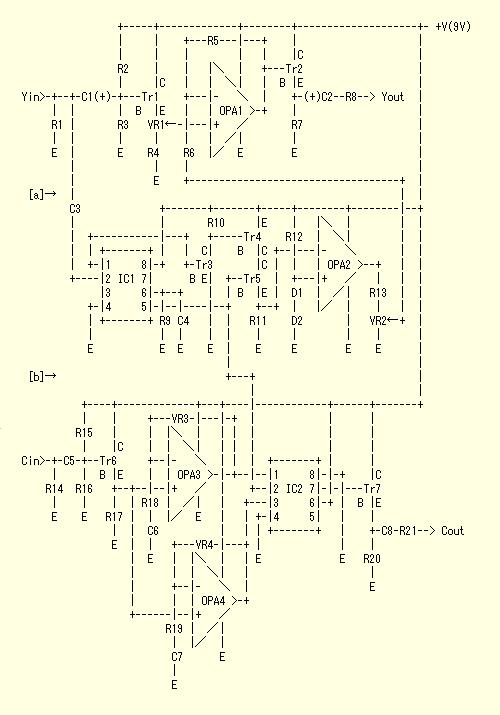

以下が回路図です。NIFTY-Serve の会議室(FAVのはんだごて会議室)にアップしたものをそのまま使用しておりますので、回路図がフォントによって構成されています (^_^;;。

IC1: LM1881N IC2: NJM2246D

R1,R8,R14,R21:75Ω R2,R3,R6,R18,R19:10K

R4:560 R5:12K R7,R20:220

R9:680K R10,R12:8.2K R11:1K

R13:3.3K R15:15K R16:20K R17:620

VR1:200Ω VR2:100Ω

VR3,VR4:1K

C1:10μ16V C2:1000μ16V C3,C4,C5,C6,C7,C8:0.1μ

Tr1,Tr2,Tr3,Tr5,Tr6,Tr7: 2SC1815 Tr4:

2SA1015

D1,D2: 1S1588

※各IC, OPAの電源(+V)とアース間には、基盤上できるだけ

IC, OPA に近い位置に

パスコン(0.1μもしくは10μ16V+0.1μ)を接続していますが、上図では省略してい

ます。

[a]より上が引き算部分で、Tr1は入力バッファーです。入力バッファーはシンクチップ・クランプだけでもかかった方が良いかとも思い・・・260円の投資に過ぎないので・・・NJM2246を単にバッファーとしてだけ使ってみる実験もしましたが(NJM2246は6dBのゲインを持っているので、次段でこの分ゲイン減少させる必要あり)、特に変化がないと言うか、単純にトランジスタだけの方が画面に力があるようでした。ま、本アダプターでは出力でDCカットしていますので、ここでDCレベルをなんとかしても関係ないか、という感じで、元に戻しました。Tr2は出力バッファーで、MC14577は75Ωドライブ可能ですからなくても構いません。ただし、これを付けておいてICの取りつけをICソケットにしておくと、他の2回路内蔵型のオペアンプと差し替えて遊べます。それにこれを付けた方がケーブルのドライブ能力に余裕ができるせいか、画面が若干クリアになったように感じました。R7まで含めても100円弱の投資で、この後のケーブルに高級品を持ってくる必要がなくなるなら安いものです。もっとも、単にMC14577の負荷が軽くなったことが結果として出てきていて、ドライブ能力は関係ないということなら、そうも言っていられませんが。ま、いずれにせよここはたいした長さのケーブルを接続するわけでもないでしょうからどうでもいいことですが。OPA1はもともとの輝度信号から、同期信号&パックポーチ部分で[a]〜[b]間のブロックから供給される電圧値を引き算する差動合成動作です。VR1はゲイン調整で、普通に言えばコントラストということになるでしょうか。ただし、iScanの方でAGCがかかっているのか、どうもこのVRを動かした結果は画像に素直には出てこないようです。

[a]〜[b]までの行が同期信号&パックポーチ出力処理です。コンポジットシンクとバックポーチをANDします。しかしこのためにロジックICを使うと、別電圧電源を用意しなければならず面倒なだけですので、Tr3〜Tr5で簡単にやってしまいました。LM1881Nの出力はHが4.5V程度ですので、この合成回路の出力電圧はH時[4.5V-0.65V(Tr5のオン電圧)]程度になります。これをコンパレータを通してL/Hを反転するとともに、新たなH時の電圧を電源電圧に近い一定値に変換します。OPA2がコンパレータ動作のオペアンプで、基準電圧を与えるのがD1,D2です。この基準電圧は[4.5V-0.65V]以下LM1881NのLレベル(0.2V程度)以上の適当な値ならなんでもで良いわけですから多分ダイオード1個でも3個でも、このあたりの電圧のツェナーでも発光ダイオードでも、なんでも大丈夫なはずです。VR2から引き算用の電圧を供給し、画像のブライトネスを設定します。

実はこれだけで当初の目的には充分なのですが、おまけとして[b]から下が加えてあります。これは秋月のキットにおけるNJM2246の使い方を見ていて思いついた回路で、色の濃さが調整できます。このごろのDVDの画像はくっきりはっきり鮮やか発色ですので、私の場合、古いLDプレーヤからの画像が淡くじみに見えてしまいます。ちょっと色を濃く調整できると、このへんの落差が埋まるかな、というところです。もちろんプロジェクターの方で設定を切り替えるということをやれば良いのですが、それよりは数千円で出来てしまうこのアダプターを入力ごとに用意した方があとあと楽です。こういった機能が必要なければクロマ信号はスルーで構いませんが、ま、遊びです。VR3とVR4はニュートラルが0Ωで、そこから抵抗値を上げていくと片方が色を濃くし、他方が色を薄くします。両方を上げてしまうと画像の結果としてはキャンセルされますが信号レベルは大きくなっていますのでこれにつながる装置に悪影響が出る可能性があります。必ずどちらか一方は0位置で使用する必要があります。

なお、付記しておきますと、[b]から上で特にビデオ信号をそのまま通さないところはありませんので、たぶんコンポジット用のアダプタとしても、[b]から上で使えると思います(やってみたわけではありませんが)。

ま、こんなものです。パーツの選択として注意すべきことは、C1とC2はカップリングコンデンサですのでOSコンを使用するのが良いと思います。汎用品のコンデンサしかない場合はフィルムコンの0.1μあたりを並列に付加します。あっと、C2の1000μはたまたま手許にこの数字のものがあったので使用しただけで、470μで充分でしょう。パスコン等の0.1μは積層セラミックコンテンザで充分ですが、C5,C8はカップリングコンデンサですし、C6,C7もフィードバック系の中に入ってくるコンデンサですのでもう少し良質のものを使用した方が良いかもしれません。もっともクロマ信号は、デジタル伝送で圧縮する必要があったりするとどんどん省かれてしまう情報ですので(4:2:0とか)、ここに力を入れてもたいしたことにはなりません。全体として言えば、何につけ比較的高い周波数を扱う回路ですので巻き構造の入っているもの(捲き線抵抗、マイラーコン等)はL成分が発生して良くないということになりますが、NTSC程度だと、さほど神経質にならなくて良いようです。

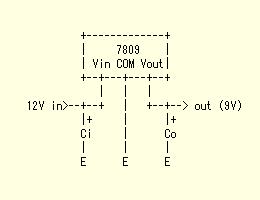

+Vには安定化した9Vを供給します。簡単にやるには12VのACアダプターを用意して、次のような回路を通せば良いでしょう。ただしACアダプターは結構くせ者で、手持ちの二つのうち一つは無負荷で20V、アダプター本体を以下の回路を通して接続しても消費電流が少なすぎてACアダプタ出力は17Vまでしか下がりませんでした。Ciの耐圧が16Vだとアウトです。それにドロップ電圧の高い状態で使い続けると3端子レギュレーターも発熱しますので放熱器の取りつけが必要になるかもしれません。指で触ってチェックしましょう。

Ci:470μ25V以上 Co:470μ16V+0.1μ

Ci:470μ25V以上 Co:470μ16V+0.1μ

さて、具体的に作ってみたものが次のようなところです。

←クリックで拡大します(以下の図もたぶんみんなクリッカブル)

←クリックで拡大します(以下の図もたぶんみんなクリッカブル)

MC14577はたぶん75Ωドライバが内蔵されているのでしょうから、普通のオペアンプとしてコンパレータ動作させて大丈夫かとか、多少不安だったのですが、動きました。なお写真はクロマ用のタイミングをIC1の5番ピンからではなく、コンパレータ(動作のオペアンプ)出力から取って見ているところです。この作例ではこれで問題ありませんでしたが、次の作例ではここから取ったのではダメで5番からならOKでした。なんでだろ?

なお、MC14577のピン配列は、1番、2番、3番が一つのオペアンプで出力、反転入力、非反転入力、5番、6番、7番がもう一つのオペアンプで非反転入力、反転入力、出力、4番が負電源(アース)、8番が正電源という、ごく普通の接続です。この280円の石2つで上の回路のオペアンプ4つをまかなえます。

パーツの配置はこんな走り書きを作り、あとは臨機応変にやりました(緑線はジャンパー)

パーツの配置はこんな走り書きを作り、あとは臨機応変にやりました(緑線はジャンパー)

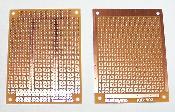

右が今回使用した基盤です。左は次の作例の際、ガラエポ版を使用。

右が今回使用した基盤です。左は次の作例の際、ガラエポ版を使用。

かくして結果です。VR1は接点をアースよりの適当なところに、VR2の接点はアースに、VR3, VR4は0にして電源を入れます。緊張の瞬間です。異常電流が流れれば最悪の場合、接続してある機器をすべて吹っとばしてしまう可能性があるわけで、自作ではその危険を自己責任として負わなければなりません。まあ、今回の場合、入出力先とはコンデンサ結合になっていますから、DCは流れないはずで、大事には到らない可能性が高いのですが。iScanPlusにプロジェクター等は接続せず、先にLDプレーヤやDVDプレーヤ等の入力デバイスの電源を入れておき、iScanPlus の電源を入れると、正しく出来ていれば、どのモードで入力が入ってきているか(どのコネクタからか、および、 静止画か動画処理か3:2プルダウンか)を示すインジケータが点灯します。そうなればほぼ成功です。そうならなかったら基盤を徹底的に調べるしかないでしょう。うまく行っていれば、ディスプレイデバイスのスイッチを入れると、あっけなく画像が出ます。VR1を動かして軽く画像の変化を確かめ、VR2を上げると画面のブライトネスが上がっていくはずです。こうなればVR3, VR4を回し、色の濃さが変化すれば、大成功ということになります。

調整していくと、潰れていた暗部のディテイルが出てくるため、画面の奥行きがぐっと増したように感じます。もちろんブライトネスを上げすぎれば画面が白っぽくなりますので、適当なところにセットしなければなりませんが。私の場合、最初DVDソフトのVideo Essintiaslsのテストパターンで軽くあたりを取り、あとはLDの見慣れたソフトで調整していきました。Video Essentialsはアメリカ版のNTSCでしょうから、これで最後まで調整したのでは、そもそも本アダプターを製作した意味がないわけです・・・・と、書いていたら、メールをいただきました・・・LDと違って、DVDのソフトについては日米間でセットアップレベルの違いはないそうです。従ってVideo Essentialsで画像調整して問題ないとのことです。DVDでは、セットアップレレベルの違いはDVDプレーヤの出力において設定され、ここにおいて日米間の規格の違いが現れるのだそうです。勘違い記事を書きまして申しわけございません m(_ _)m。(しかしながらもちろん、依然として日本規格のプレーヤとiScanPlusの間にはなんらかの調整を入れた方が良いという事態そのものは変わっていないわけで、本アダプタのようなものはなにかあった方が良いという状況はそのままです。)

ぉととと、と、いうところです、が、それはともかく、

色を濃くする調整も大成功で、DVDとLDを切り替えても違和感がぐっと小さくなりました。古いLDプレイヤーの買い換えは、当分先になりました。

さて、これで気を良くしてもう1枚、作ってしまいました。iScanPlusにはS入力が2つあるわけですから、もう一つ必要なわけです。同じものを作るのも能がないので、今回はオペアンプをLM6361にし、パーツもちょっとだけ良いものにしてみました。

ガラスエポキシ基盤は、某金田教徒としては破戒もんですが・・・

ガラスエポキシ基盤は、某金田教徒としては破戒もんですが・・・

う〜ん、配線にもより線が使っていない(うちわ受けしかせんぞ〜)

う〜ん、配線にもより線が使っていない(うちわ受けしかせんぞ〜)

パーツ配置の走り書きはこんなんですが、1000μが大きすぎて若干変更要

パーツ配置の走り書きはこんなんですが、1000μが大きすぎて若干変更要

なお、パターンカットはオルファのPカッターを使うと簡単です。また、コンパレータは品種を探して購入するのが面倒なので今回もオペアンプのコンパレータ動作で済ませてしまいました。この際LM6361は、単電源動作で最大振幅を確保するためには(特性の劣化が多少あるが)8番ピンと1番ピンを4番ピンに接続するとデータシートに書いてありましたので、コンパレータ動作の一個についてそうしました。他のものについては最大振幅を確保する必要はありませんから、そのままです。

結果としては前回作を上回る成功でした。画像の品位が一段高まった感じです。カップリングコン以外でもそれなりに使用パーツのクオリティを上げれば結果は出てきました。といっても、LM6361は秋月なら400円ですから安いものです。ホ−ムシアターというと大金をかける方々が多いですが、こういうチープな取り組みも可能なんですね。

|